NY在住のジャーナリスト・映像作家の我謝京子さん 3月の仙台〜台北〜パリの旅に続いて、4月は韓国のソウルでの映画祭に参加です。

映画「3.11 ここに生きる」の上映 そして韓国の観客のみなさん 特に若い学生さんたちとの熱気あふれる質疑応答がおこなわれました。

我謝さんの現地リポート 速報をご覧ください。

*****

4月16日

いよいよあしたからアジアです。東京経由でソウルです。これまでで一番わかりやすいサイトをみつけました。

このページから映画祭のチケットが買えるみたいです。どうぞソウルのお友達にシェアしてください。

My film will be shown in Seoul on April 20 and 21, it will be great if you could tell your friends about it.

the 14th International Woman’s Film Festival in Seoul

4月17日

日本経由で韓国です。これで映画祭は一段落かな?

さあ韓国での観客の反応はいかに?

この映画祭が終わったら、各地の反響をまとめて被災地の方々に届けよう。

4月19日

韓国の女性映画祭は大規模だ。いまレセプションと打ち合わせが終わった。オープニングの映画もとてもいいメキシコの監督の映画だった。

タイトルはプライズ。7歳の女の子の視点で描いている鋭い作品。

いよいよあしたは311ここに生きるの上映だ

4月20日

まだ起きてます。時差ぼけです。そうしたら通訳ボランティアさんからメールが届きました。

きのうのオープニングセレモニーがひらかれたEwha Woman’s University 梨花女子大学校です。韓国一の名門女子大だそうです。

この大学で今年オープニングセレモニーがあったことには理由があります。地域のリーダーシップに女性の力をもっと生かそうというプログラムに映画祭と大学周辺のコミュ二ティーが調印したのです。とても頼もしいことです。

そしてこちらはきょうの質疑応答の様子です。

長い質疑応答後、観客の皆さんや映画祭の関係者の方々と写真を撮りました。他の韓国の映画祭の方々も来ていて、ぜひそちらでも上映したいとおっしゃいました。

この映画のテーマは各国に通じる普遍のものがあるようです。これも皆東北でこころを開いてお話しして下さった皆さんのおかげです。

ありがとうございます。震災を風化させないためにもたくさんの場所で上映が続くといいですね。

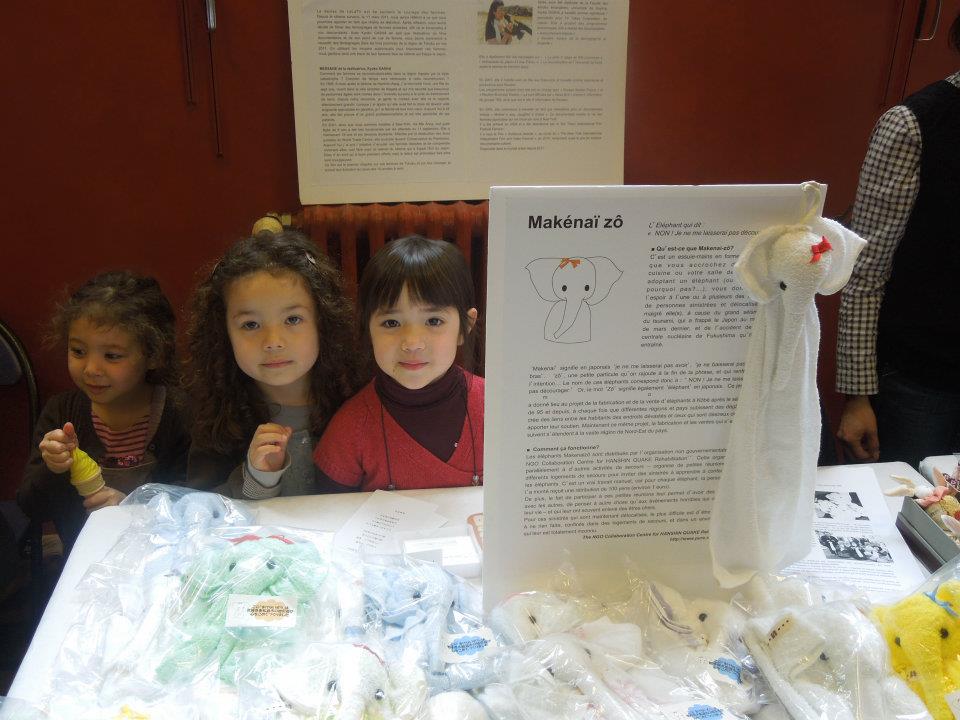

まけないぞうが100匹映るシーンでは みなさんがおおおおおおと叫んで喜んでいました。

まけないぞうのポジティブパワーが炸裂した瞬間でした。

ソウル国際女性映画祭、さすがアジア最大の女性映画祭だけあって、やるな!と思ったことがありました。

なんと最後の歌の歌詞にも字幕をいれていたのです。

これは私も遅ればせながらカナダで気がついたことで、韓国語の字幕が縦に出たときにはさすがとうなりました。

4月21日

おはようございます。さあ、きょうも夕方5時から上映があります。

きょうは女性センターでの上映です。きのうは若い学生が多くて100人以上は学生でした。主催者の方に結局何人来たかきかなくちゃ。私からみえないところに2階席もあってね、映画が終わると質疑応答の前にぞろぞろ学生たちが立ち上がってね、前の方に移動してきてね、わーーこんなにたくさんの人が見て下さったんだとびっくりしました。

きょうはこのあと映画をいっしょにつくった女性が仙台からやってきます。

だから、きょうはいっしょに夕飯食べるひとがいるからうれしい。

きょうはソウルは大雨です。たくさん観客がきてくれるかな?

今仙台から駆けつけててくれる方をホテルの部屋で待っています外は、雨がザーザー降っています。

私のこころも雨音を聞きながら、いまいろんな気持ちがよぎっています。

いま一回目の上映が無事終わり、長い質疑応答も終わってホテルに帰ってきました。

ふと時計をみたらもう11時だ。夕飯食べてない。

上映会には若者の姿が目立った。52人の学生をつれて見に来てくれた大学教授もいた。

今、質疑応答の場面をここに何回も書いては消している。あまりにも考えることがたくさんあった質疑応答だった。

明日になってから、客観的にここに綴ろう。

4月22日

きのうの質疑応答も激しく面白いものでした。あっという間に時間オーバーで40分。

大雨の中、駆けつけてきてくれた観客に感謝です。この日も若者の姿が目立ちました。

きょうは夜のパネルディスカッションに参加して終わりです。

外はきょうも雨。日本に今日帰る一緒に映画を制作した友人の今朝のフライトは2時間おくれ。

ニューヨークで最近ぜんぜん雨が降らなかったから、ここまでのザーザーぶりはひさしぶりです。

今日は夜のパネルディスカッションまで他の女性監督の映画を見まくります。

す。

す。