0.12 μSv/h, 12 feb 2014

makenaizone |

Just another WordPress site

まけないぞうの現場から。

被災地NGO恊働センターから 被災地の今を伝えます。

「まけないぞう」の放射能測定を定期的に行いお知らせいたします。

「まけないぞう」を応援して下さるみなさんへ

東日本大震災より、「まけないぞう」を通して、被災地に心を寄せご支援頂いているみなさまに深く感謝申し上げます。被災地の復興はまだ目に見えるような形ではなかなか進んでいません。阪神・淡路大震災の時もそうでしたが、遅々として進まぬ復興に苛立ち、不安を募らせながら生活していることに、日々心を痛めています。

しかし、今回の東日本大震災では、取り返しのつかないような、原発の過酷事故を起こしてしまいました。土地、海、空にひろがった放射能はいまだ止まることも知らずに、私たちの生活を汚染し続けています。多くの人たちの命を奪い、生活を、人間関係を分断してしまいました。放射能は目にも見えない、臭いもない、感じることもできず、人間の五感をすり抜けてしまい、数年後にその影響がみられるのです。被災者や子どもをもつ親は日々目に見えない恐怖にさいなまれています。

この度、海外の支援者の方から「まけないぞう」の放射能測定などはしているでしょうか?という極めて純粋で、単純な不安の声・疑問の声を頂きました。海外では福島第一原発の過酷事故後、日本のあらゆる製品(農作物も含めた)に対して不安の声があるのは事実です。前述したようになかなか見た目には感じることのできない放射能への漠然とした不安から心配の声が寄せられました。

以下にご説明するような手続きは本来もっと早くしておかなければならなかったことで深く自省しております。

気づかせて頂きました方々には感謝して余りありません。

そこで、当センターでは青木クリニックの青木正美医師の監修のもと、「まけないぞう」の放射能測定を行い、安心・安全な「まけないぞう」を支援者のみなさまにお届けしようと、週に一度放射能の測定を30個ずつ行い、HP(当面、makenaizone「まけないぞうの現場から」 http://www.makenaizone.jp/?cat=9)にアップします。そして、みなさまに出荷する際も測定し、「○月○日測定○○ μSv/hでした」という数値を記載したうえで発送することに致しました。

みなさんの不安をなくすためにもこのような方法に至りましたこと、ご理解のうえ今後とも変わらぬご支援・ご協力を頂き、「まけないぞう」を育てて下さることを切に願います。どうかよろしくお願い致します。

末筆ながら、みなさまのご多幸をお祈り申し上げます。

2014年2月4日

被災地NGO恊働センター

まけないぞう事業部 増島 智子

CODE海外災害援助市民センターがフィリピンにスタッフの頼政と上野の2名を派遣しました。

【被災地NGO恊働センターの増島智子さんからのまけないぞうレポートです】

11月22日

11月22日

「まけないぞう」の被災地NGO恊働センターの海外災害支援セクションであるCODE海外災害援助市民センターがフィリピンにスタッフの頼政と上野の2名を派遣しました。

東日本大震災においても”足湯” や ”まけないぞう” を通じて被災された方々の寄り添いを続けてきた若い力です。

この度の台風30号で多大なる被害を受けたセブ島の北部にあるボゴシティという町の被災者の 方々に寄り添いながら現地の皆さんのニーズについて一生懸命ヒアリングを続けていま す。

そして、2名のスタッフが日本から連れて行った”まけないぞう”が日本の被災地の作り手さんのメッセージをフィリピンの被災された皆さんに伝えていま す!

まけないぞう!

***

【Message from Tomoko Masujima-san, the Staff Member of NGO Collaboration Center in Kobe】

Makenaizo Elephant went to support in devastated area in Philippines!!! Mr Yorimasa and Mr Ueno, the Staff members of CODE, the international section of Kobe based NGO Collaboration Center have been in Bogo City in the Northern part of Cebu Island. They’ve been listening to local people’s needs and will be acting as a part of the community. ‘Makenaizo, the name of the small elephant means ‘Never give up in Japanese!!! This is the same message brought from Kobe to the Northeastern area in Japan since 3.11, 2011 and their messages have been brought to the affected people in Philippines now!

7月27日 被災地NGO協働センターの活動報告会「若者の視点から見た東日本大震災」が開催されました

【被災地NGO恊働センターって どんな活動をしている団体なのでしょうか? 】

「まけないぞう」を阪神・淡路大震災の直後から、ずっと続けている「被災地NGO恊働センター」。

「まけないぞう」を阪神・淡路大震災の直後から、ずっと続けている「被災地NGO恊働センター」。

スタッフの皆さんが互いに支え合いながら、活動を続けています。

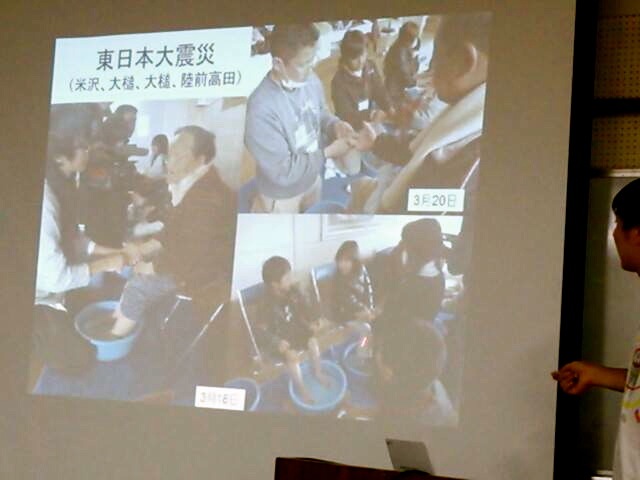

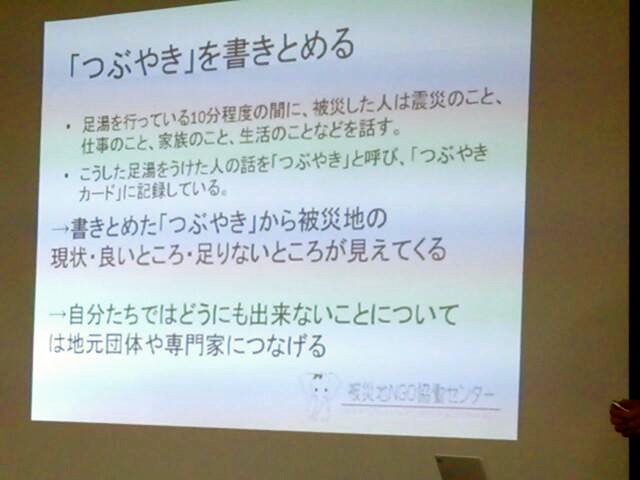

3.11の発災直後からずっと継続している「まけないぞう」の他にも、神戸大学の学生さんたちの「ボラバス」による被災地でのボランテイア活動との連携、足湯による被災された方々への寄り添い、海外の災害に際する支援など、多彩な活動をおこなっています。

☆被災地NGO恊働センターのHPはこちらです。

☆東日本大震災救援レポート

「まけないぞう」で支援を続けている 増島智子さんによる

「まけないぞう」がつなぐ遠野ものがたり はこちらです。

☆今夏の山口県の水害においても、現地の支援にいち早く 人員を派遣して協力しています。

山口豪雨災害支援レポートはこちらです。

—

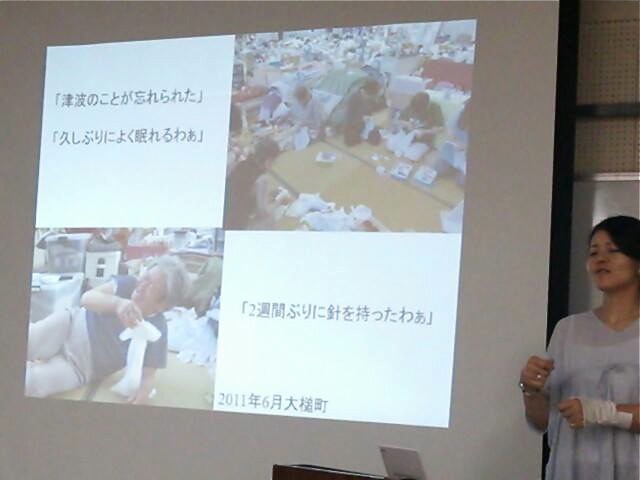

7月27日に 「東日本大震災活動報告会~若者の視点から見た東日本大震災~」を神戸で開催しました。

その模様を当日 徳島から参加された堀井 秀知さんが写真入りでレポートしてくださいました。

堀井さんのご承諾をいただき、転載させていただきます。

堀井さん、誠にありがとうございます。

————————————————————

~若者の視点から見た東日本大震災~

東日本大震災により大きな被害を受けた被災地は、2年以

【日 時】 :2013年7月27日(土) 18:00~21:00

【場 所】 :神戸市勤労会館 403講習室

(市営地下鉄・JR・阪急・阪神・ポートライナー各三ノ

【参加費】 :500円(当日会場でお支払ください)

【定 員】 :50名(要予約・先着順) ※定員になり次第締め切ります。氏名・連絡先・所属を明

【協 力】 :神戸大学 学生ボランティア支援室/不良ボランティアを集める会

【問い合わせ先】 被災地NGO恊働センター

神戸市兵庫区中道通2‐1‐10 TEL:078-574-0701 FAX:078‐574‐0702

E-mail:ngo@pure.ne.jp(担当/頼

【プログラム】

18:00~ 開会

18:05~19:05 被災地NGO恊働センター報告 (増島智子/頼政良太)

・東日本大震災支援事業全体について

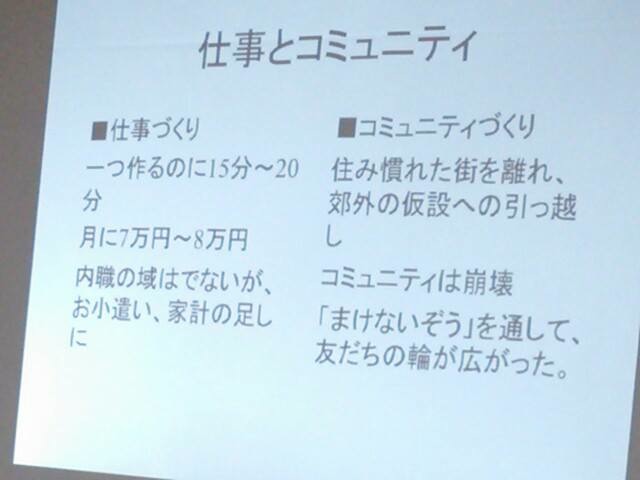

・まけないぞう事業について

・足湯ボランティアについて

19:05~ 休憩

19:15~20:15 神戸大学東北ボランティアバス報告 (梅本匠/砂川卓也/高坂裕)

不良ボランティアを集める会報告 (尾澤良平)

20:15~20:45 質疑応答

20:50 閉会

—

ー 以下 、堀井 秀知さんのレポートです ー

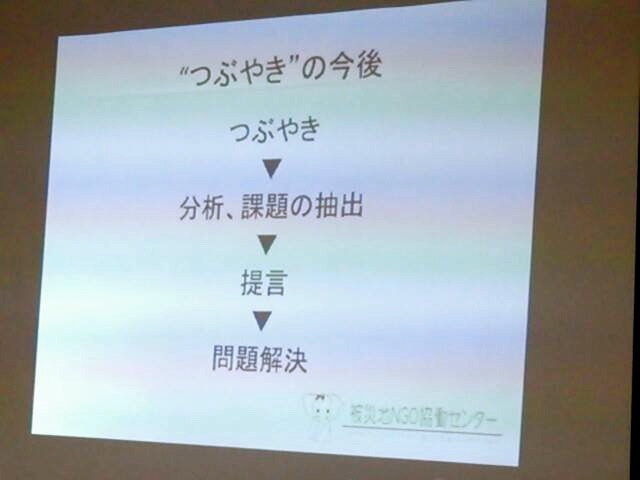

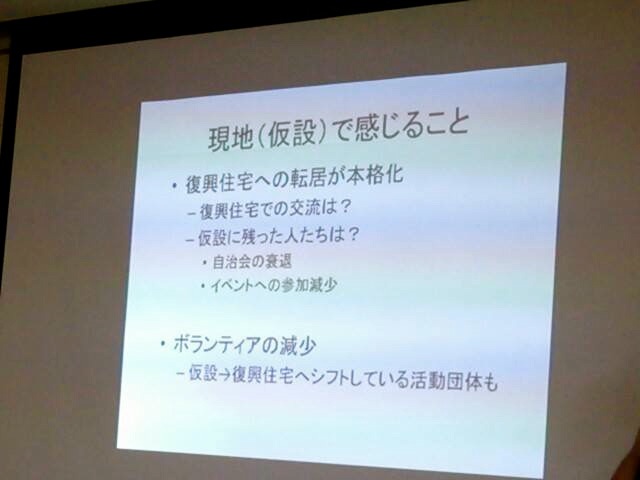

7月27日 被災地NGO協働センターの活動報告を聴いています。

まけないぞう、野菜サポーター、様々な活動を展開されているんですね。

仮設住宅のありかた、コミュニティーの形成、共方向性の繋がり、学ぶことがたくさんあります。

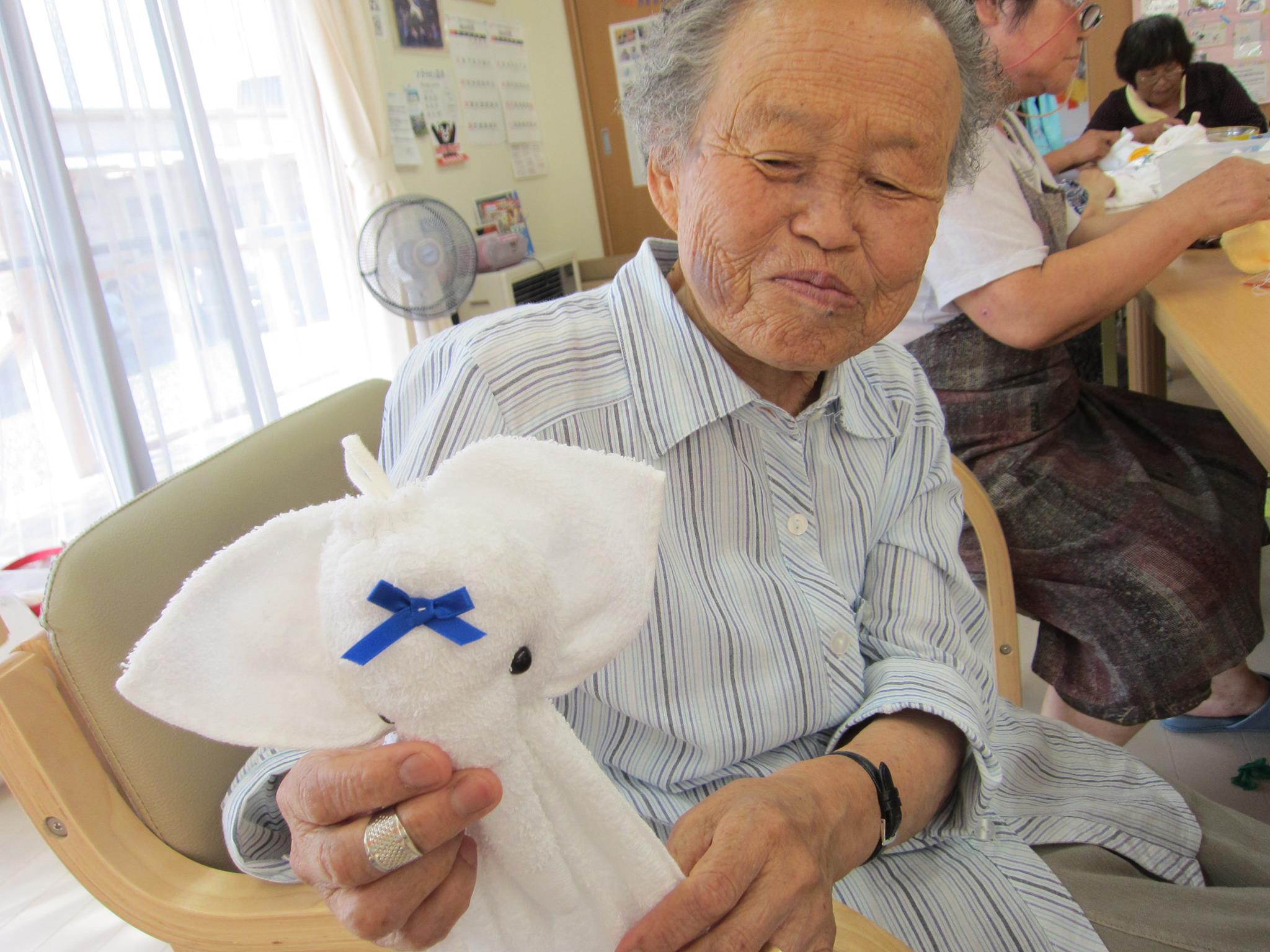

これらのボランティアの活動報告を通じて、炊き出しや救援物資といった生きるための支援だけでなく、癒しや生き甲斐のための支援も初期から必要なんだと実感。

確かに、ただ生きているだけでは、多分きっと何かが足りないのでしょう。

同時にこれらのボランティアを通じて分かった被災者の不安や問題を上手く専門家に繋げるシステムがあればと感じました。

もっとも、そのための課題もたくさんありそうです。まずはワンストップでアウトリーチな相談体制の整備でしょうか?

そうそう、「不良ボランティア」の報告も興味深いものでした。

「不良」がするボランティアではなく、「型にはまりすぎていない」ボランティアといった意味 合いなんですね。

ある意味、ボランティアの原点に近いと感じました。

もちろん、たくさんのボランティアがあまりにも無秩序に被災地に入ることがいいとは思 いませんが、最初から型にはめすぎるのもボランティアのよさを生かしきれないですよね。

足湯に関する報告 被災地NGO恊働センター 頼政さんから

神戸大学東北ボランティアバス報告 (梅本匠/砂川卓也/高坂裕)

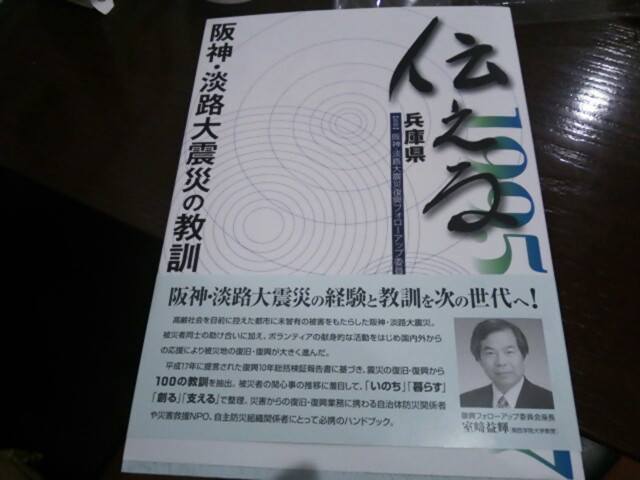

書店でこんな本を見つけました…2009年に発刊された本だそうです。今から4年前ですね。

書店でこんな本を見つけました…2009年に発刊された本だそうです。今から4年前ですね。

「現物給付だけでなく、現金給付の活用を含めて弾力的に対応する必要がある」、「一元的にきめ細かく対応できる相談体制が必要」、「専門家の支援が、より 良いまちをつくる」、東日本にも通じる教訓が数多く書かれています。もちろんこれからの災害にも。

ただ、地元の書店ではなかなか買えないんですよね。

被災地NGO協働センターが取り組んでいる「まけないぞう」も記載がありました。

—

堀井さん、あらためて御礼申し上げます。

おかげさまで、当日の雰囲気が 参加できなかった人たちにもご覧いただけます。

そして、被災地NGO恊働センターの皆様、神戸大学の皆様、多岐に渡る活動 大変お忙しいことと思いますが、どうぞ元気で 活動がんばってください!

「まけないぞう」を応援するmakenaizone では、2011年3月末から被災地へ入っておられた増島さんのお話を、2011年9月に直接伺う機会がありました(そのときの実録はこちらでご覧いただけます)

そのときから、刻々と変化する被災地のまけないぞうの作り手さんたちのご様子を、「まけないぞう」で支援を続けている 増島智子さんによる

「まけないぞう」がつなぐ遠野ものがたりで拝見しております。

被災地へ作り手さんをおたずねすることは、なかなかできないまま現在にいたっているサポーターが多いので、「どうしていらっしゃるだろうか」といつも気にかかっているのです。

被災地NGO恊働センターの皆さんの活動の様子を、これからもお伝えし、応援していきたいと思います。

引き続き、どうぞよろしくお願いします!